:::

叉 - 教育百科

回到頁面頂端圖示

教育部國語小字典

| 注音: | |

解釋:

|

|

| 資料來源: | 教育部國語小字典_叉 |

教育部國語辭典簡編本

| 注音: | |

| 漢語拼音: | chā |

解釋:

|

|

| 資料來源: | 教育部國語辭典簡編本_叉 |

| 授權資訊: | 資料採「 創用CC-姓名標示- 禁止改作 臺灣3.0版授權條款 」釋出 |

教育部重編國語辭典修訂本

|

《重編國語辭典修訂本》為歷史語言辭典,主要記錄語言使用歷程,適用對象為語文研究者。若您是為小學、國中、高中(職)的學習或教學,建議您優先使用《國語小字典》或《國語辭典簡編本》。

|

|

| 注音: | |

| 漢語拼音: | chā |

|

解釋:

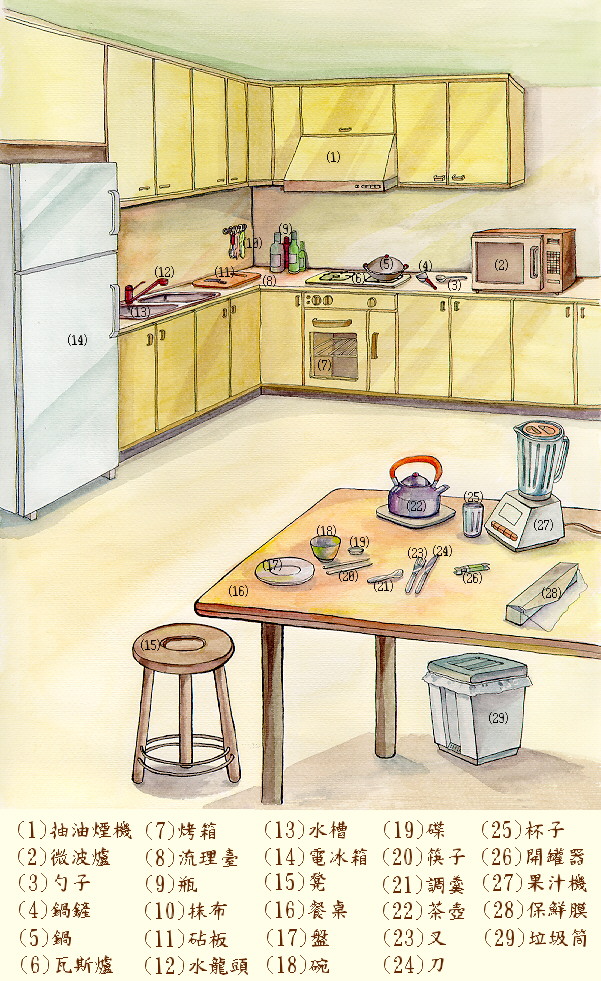

[動] 1.交錯。如:「雙手交叉」。 2.刺取、刺殺。如:「叉魚」。《後漢書.卷七九.儒林傳.楊政傳》:「旄頭又以戟叉政,傷胸,政猶不退。」 3.用手掐住人的脖子將人推開。如:「叉出門去」。元.王實甫《破窯記》第三折:「罵了我一場,叉出我門來了。」 [名] 1.一端有分歧的器物。如:「刀叉」、「魚叉」、「音叉」。 2.稱用以表示錯誤或作廢的「ㄨ」形符號。如:「錯誤的請打一個叉。」 [形] 分歧的。如:「叉路」。 |

|

| 注音: | |

| 漢語拼音: | chá |

|

解釋:

[動] 阻塞、堵塞。如:「一塊骨頭叉在喉嚨裡。」《兒女英雄傳》第七回:「待要出門,那大師傅就叉著門,不叫我們走。」 |

|

| 注音: | |

| 漢語拼音: | chǎ |

|

解釋:

[動] 分開、張開。如:「叉著雙腿」。《水滸傳》第二一回:「這婆子乘著酒興,叉開五指,去那唐牛兒臉上連打兩掌。」 |

|

| 資料來源: | 教育部重編國語辭典修訂本_叉 |

| 授權資訊: | 資料採「 創用CC-姓名標示- 禁止改作 臺灣3.0版授權條款 」釋出 |

教育部臺灣客家語常用詞辭典

| 四縣音 |

|

| 海陸音 |

|

| 大埔音 |

|

| 饒平音 |

|

| 詔安音 |

|

| 南四縣 | |

釋義:

|

|

| 詞條來源: | 教育部臺灣客家語常用詞辭典_叉 |

| 授權資訊: | 資料採「 創用CC-姓名標示-非商業性-禁止改作 臺灣3.0版授權條款」釋出 |

教育部臺灣閩南語常用詞辭典

| 音讀: |

tshe

|

解釋:

|

|

| 詞條來源: | 教育部臺灣閩南語常用詞辭典_叉 |

| 授權資訊: | 資料採「 創用CC-姓名標示- 禁止改作 臺灣3.0版授權條款」釋出 |