:::

吞 - 教育百科

回到頁面頂端圖示

教育部國語小字典

| 注音: | |

解釋:

|

|

| 資料來源: | 教育部國語小字典_吞 |

教育部國語辭典簡編本

| 注音: | |

| 漢語拼音: | tūn |

解釋:

|

|

| 資料來源: | 教育部國語辭典簡編本_吞 |

| 授權資訊: | 資料採「 創用CC-姓名標示- 禁止改作 臺灣3.0版授權條款 」釋出 |

教育部重編國語辭典修訂本

|

《重編國語辭典修訂本》為歷史語言辭典,主要記錄語言使用歷程,適用對象為語文研究者。若您是為小學、國中、高中(職)的學習或教學,建議您優先使用《國語小字典》或《國語辭典簡編本》。

|

|

| 注音: | |

| 漢語拼音: | tūn |

|

解釋:

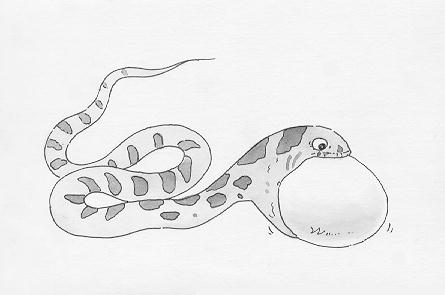

[動] 1.不加以咀嚼就整個嚥下去。如:「吞服藥丸」、「狼吞虎嚥」、「囫圇吞棗」。《晉書.卷九五.藝術傳.單道開傳》:「恆服細石子,一吞數枚,日一服,或多或少。」唐.杜甫〈渼陂行〉:「鼉作鯨吞不復知,惡風白浪何嗟及。」 2.兼併、消滅。如:「侵吞」、「獨吞」。漢.桓寬《鹽鐵論.輕重》:「其後彊吞弱大兼小,并為六國。」《三國演義》第三三回:「袁紹存日,常有吞遼東之心。」 3.包含、容納。如:「氣吞山河」。《文選.陸機.辯亡論上》:「喟然有吞江滸之志,一宇宙之氣。」宋.范仲淹〈岳陽樓記〉:「銜遠山,吞長江,浩浩湯湯。」 [名] 姓。如漢代有吞景雲。 |

|

| 資料來源: | 教育部重編國語辭典修訂本_吞 |

| 授權資訊: | 資料採「 創用CC-姓名標示- 禁止改作 臺灣3.0版授權條款 」釋出 |

教育部臺灣客家語常用詞辭典

| 四縣音 |

|

| 海陸音 |

|

| 大埔音 |

|

| 饒平音 |

|

| 詔安音 |

|

| 南四縣 |

|

釋義:

|

|

| 詞條來源: | 教育部臺灣客家語常用詞辭典_吞 |

| 授權資訊: | 資料採「 創用CC-姓名標示-非商業性-禁止改作 臺灣3.0版授權條款」釋出 |

教育部臺灣閩南語常用詞辭典

| 音讀: |

thun

|

解釋:

|

|

| 詞條來源: | 教育部臺灣閩南語常用詞辭典_吞 |

| 授權資訊: | 資料採「 創用CC-姓名標示- 禁止改作 臺灣3.0版授權條款」釋出 |