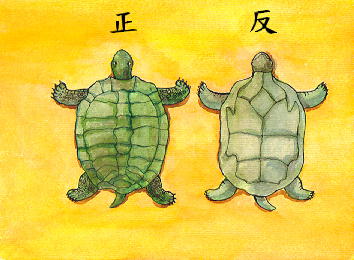

| 反 |

|

- 部首 又

- 部首外筆畫 2畫

- 總筆畫 4畫

- 漢語拼音 fǎn

| 注音: | |

解釋:

|

|

| 資料來源: | 教育部國語小字典_反 |

| 授權資訊: | 資料採「 創用CC-姓名標示- 禁止改作 臺灣3.0版授權條款 」釋出 |

| 注音: | |

| 漢語拼音: | fǎn |

解釋:

|

|

| 資料來源: | 教育部國語辭典簡編本_反 |

| 授權資訊: | 資料採「 創用CC-姓名標示- 禁止改作 臺灣3.0版授權條款 」釋出 |

|

《重編國語辭典修訂本》為歷史語言辭典,主要記錄語言使用歷程,適用對象為語文研究者。若您是為小學、國中、高中(職)的學習或教學,建議您優先使用《國語小字典》或《國語辭典簡編本》。

|

|

| 注音: | |

| 漢語拼音: | fǎn |

|

解釋:

[動] 1.翻轉。《孟子.公孫丑上》:「以齊王,由反手也。」 2.回來、返回。通「返」。《戰國策.衛策》:「衛君以其言告邊境,智伯果起兵而襲衛,至境而反。」 3.歸還、退還。通「返」。《孟子.梁惠王下》:「王速出令,反其旄倪,止其重器。」 4.背叛、造反。《國語.周語下》:「視遠,日絕其義;足高,日棄其德;言爽,日反其信;聽淫,日離其名。」 5.類推。《論語.述而》:「舉一隅不以三隅反,則不復也。」 6.反省。《孟子.公孫丑上》:「自反而不縮,雖褐寬博,吾不惴焉。」 7.即反切。傳統漢字的一種注音方式。用兩個字拼成一個字的讀音。即用上一個字的聲母,和下一個字的韻母相拼,如:「東,德紅反。」 [形] 相反。《漢書.卷三五.荊燕吳傳.吳王劉濞》:「高祖召濞相之,曰:『若狀有反相。』」 [副] 反而。《詩經.邶風.谷風》:「不我能慉,反以我為讎。」《荀子.王制》:「是彊者之所以反弱也。」 |

|

| 注音: | |

| 漢語拼音: | fān |

|

解釋:

[名] 翻案。《漢書.卷二四.食貨志下》:「楊可告緡遍天下,中家以上大氐皆遇告。杜周治之,獄少反者。」 |

|

| 注音: | |

| 漢語拼音: | fàn |

|

解釋:

做買賣,通「販」。《荀子.儒效》:「積反貨而為商賈,積禮義而為君子。」 |

|

| 資料來源: | 教育部重編國語辭典修訂本_反 |

| 授權資訊: | 資料採「 創用CC-姓名標示- 禁止改作 臺灣3.0版授權條款 」釋出 |

| 四縣音 |

|

| 海陸音 |

|

| 大埔音 |

|

| 饒平音 |

|

| 詔安音 |

|

| 南四縣 |

|

釋義:

|

|

| 詞條來源: | 教育部臺灣客語辭典_反 |

| 授權資訊: | 資料採「 創用CC-姓名標示-非商業性-禁止改作 臺灣3.0版授權條款」釋出 |

| 音讀: |

huán

|

解釋:

|

|

| 音讀: |

píng

|

| 又音: | páinn |

解釋:

|

|

| 詞條來源: | 教育部臺灣台語常用詞辭典_反 |

| 授權資訊: | 資料採「 創用CC-姓名標示- 禁止改作 臺灣3.0版授權條款」釋出 |

|

㈠ㄈㄢˇ 1. 翻轉。《說文解字.又部》:「反,覆也。」《詩經.周南.關雎》:「悠哉悠哉,輾轉反側。」《孟子.公孫丑上》:「以齊王,由反手也。」 2. 回來。通「返」。《論語.子罕》:「吾自衛反魯,然後樂正。」《戰國策.衛策》:「衛君其以其言告邊境智伯,果起兵而襲衛,至境而反。」 3. 歸還、退還。通「返」。《孟子.梁惠王下》:「王速出令,反其旄倪,止其重器。」《宋史.卷三九五.列傳.方信孺》:「反俘、歸幣可也,縛送首謀,於古無之。」 4. 類推。《論語.述而》:「舉一隅不以三隅反,則不復也。」《韓非子.揚權》:「因天之道,反形之理,督參鞠之,終則有始。」 5. 反省。《孟子.公孫丑上》:「自反而不縮,雖褐寬博,吾不惴焉。」《淮南子.氾論》:「紂居於宣室,而不反其過。」 6. 違背。《國語.周語下》:「視遠,日絕其義;足高,日棄其德;言爽,日反其信;聽淫,日離其名。」《列子.仲尼》:「白馬非馬,孤犢未嘗有母,其負類反倫,不可勝言也。」 7. 背叛。如:「官逼民反」、「造反」。《呂氏春秋.仲夏紀.古樂》:「成王立,殷民反。」《新唐書.卷一○九.列傳.崔義玄》:「時睦州女子陳碩真舉兵反。」 8. 重複。《論語.述而》:「子與人歌而善,必使反之,而後和之。」漢.趙岐.注:「樂其善,故使重歌而自和之。」《荀子.賦》:「與愚以疑,願聞反辭。」唐.楊倞.注:「反辭,反覆敘說之辭。」 9. 反對。如:「反貪汙」、「反浪費。」 10.相反。《韓非子.六反》:「害者,利之反也……亂者,治之反也。」宋.蘇軾《仇池筆記.徐仲車二反》:「徐積,字仲車,古之獨行,於陵仲子不能過。然其詩文則怪而放,如玉川子,此一反也。」 11.反而。《詩經.邶風.谷風》:「不我能慉,反以我為讎。」《史記.卷七○.張儀列傳》:「自以為故人,求益,反見辱。」 12.倒反。《史記.卷二八.封禪書》:「及到,三神山反居水下。」 13.漢字傳統標音方法的一種,也稱作「反切」。如:「東,德紅反。」 ㈡ㄈㄢˋ 「反反」:態度莊重的樣子。《詩經.小雅.賓之初筵》:「其未醉止,威儀反反。」漢.毛亨.傳:「反反,言重慎也。」《詩經.周頌.執競》:「威儀反反,既醉既飽,福祿來反。」 ㈢ㄈㄢ 翻案。如:「平反」。《史記.卷三○.平準書》:「杜周治之,獄少反者。」唐.司馬貞.索隱:「反音番。反謂反使從輕也。」 |

|

| 注音: | ㈠ㄈㄢˇ ㈡ㄈㄢˋ ㈢ㄈㄢ |

| 資料來源: | 教育部異體字字典_反 |

| 授權資訊: | 創用CC-姓名標示-非商業性-禁止改作臺灣3.0版授權條款 |