:::

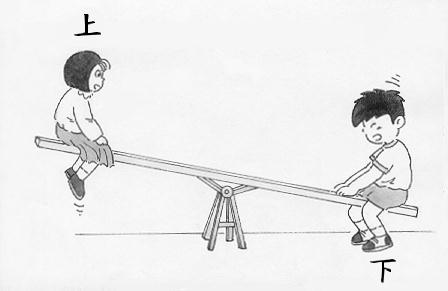

下 - 教育百科

教育部國語小字典

| 注音: | |

解釋:

|

|

| 資料來源: | 教育部國語小字典_下 |

| 授權資訊: | 資料採「 創用CC-姓名標示- 禁止改作 臺灣3.0版授權條款 」釋出 |

教育部國語辭典簡編本

| 注音: | |

| 漢語拼音: | xià |

解釋:

|

|

| 資料來源: | 教育部國語辭典簡編本_下 |

| 授權資訊: | 資料採「 創用CC-姓名標示- 禁止改作 臺灣3.0版授權條款 」釋出 |

教育部重編國語辭典修訂本

|

《重編國語辭典修訂本》為歷史語言辭典,主要記錄語言使用歷程,適用對象為語文研究者。若您是為小學、國中、高中(職)的學習或教學,建議您優先使用《國語小字典》或《國語辭典簡編本》。

|

|

| 注音: | |

| 漢語拼音: | xià |

|

解釋:

[名] 1.低處、底部。與「上」相對。如:「底下」。《孟子.梁惠王上》:「猶水之就下。」 2.稱隸屬於人者、地位較低者。如:「部下」、「手下」、「屬下」、「名下」。《文選.曹冏.六代論》:「建置不久,則輕下慢上。」 3.內、裡面。如:「心下」、「言下之意」、「意下如何」、「不在話下」。 4.方面。如:「四下看一看」。《清平山堂話本.柳耆卿詩酒翫江樓記》:「兩下相思不相見,知他相會是何年。」 5.在某個期間或時節。如:「目下」、「時下」、「年下」、「眼下」。《紅樓夢》第三一回:「大節下怎麼好好的哭起來?難道是為爭粽子吃,爭惱了不成?」 6.量詞。計算動作次數的單位。如:「打十下手心」、「做五十下伏地挺身」。《紅樓夢》第四七回:「用拳頭向他身上擂了幾下。」 [動] 1.由高至低、降落。如:「下雨」、「下山」、「下墜」、「順流而下」。《文選.左思.招隱詩二首之二》:「經始東山廬,果下自成榛。」 2.攻克。如:「不戰而下」、「連下三城」。《史記.卷八○.樂毅傳》:「齊城不下者,兩城耳。」《三國演義》第一二回:「可引得勝之兵攻之,一鼓可下。」 3.放入、投入。如:「下麵」、「下毒藥」、「下調味料」、「下網捕魚」。 4.進入。如:「下水」、「下場比賽」。《儒林外史》第四二回:「我家太老爺做著貴州的都督府,我是回來下場的。」 5.拆卸、除去。如:「下貨」。《儒林外史》第一六回:「過三日再不出,叫人來摘門下瓦。」 6.離去、退場。如:「鞠躬下臺」、「你上場換他下來。」 7.結束工作或學習。如:「下課」、「下班」、「下工了」。 8.頒布、傳達。如:「下詔」、「下命令」。《漢書.卷四.文帝紀》:「吾詔書數下,歲勸民種樹。」 9.投送。如:「下狀」、「下書」、「下帖」、「下戰書」。 10.從事、使用。如:「下棋」、「下刀」、「下筆如有神」。 11.往、到。如:「南下」、「下鄉視察」。唐.李白〈黃鶴樓送孟浩然之廣陵〉詩:「故人西辭黃鶴樓,煙花三月下揚州。」 12.輕視。宋.蘇軾〈劉愷丁鴻孰賢論〉:「此范氏之所以賢鴻而下愷也。」 13.謙抑、謙讓。如:「禮賢下士」。《三國志.卷五八.吳書.陸遜傳》:「臣雖駑懦,竊慕相如,寇恂相下之義,以濟國事。」 14.生、生產。如:「母雞下蛋」。 15.住宿、留宿。如:「下榻」。元.王實甫《西廂記.第一本.第一折》:「官人要下呵,俺這裡有乾淨的店。」 16.做出某種說明、決定。如:「下定義」、「下結論」。 17.低於、少於。如:「不下於」、「每年參加各種考試的人數不下二十萬人。」 [形] 1.等級低。如:「下品」、「下策」、「下級」。 2.在後面的。如:「下次」、「下文」、「下月」、「下冊」、「下半年」。 3.身分微賤的。如:「下人」、「下吏」。 4.自謙之詞。如:「下官」、「下懷」、「下愚」。 [副] 1.表示動作完成或結束。如:「躺下」、「坐下」、「打下基礎」、「立下決心」。 2.降低身分。如:「下嫁」、「不恥下問」。 3.容納。如:「還坐得下嗎?」「情人眼裡容不下一粒沙子。」 |

|

| 資料來源: | 教育部重編國語辭典修訂本_下 |

| 授權資訊: | 資料採「 創用CC-姓名標示- 禁止改作 臺灣3.0版授權條款 」釋出 |

教育部臺灣客語辭典

| 四縣音 |

|

| 海陸音 |

|

| 大埔音 |

|

| 饒平音 |

|

| 詔安音 |

|

| 南四縣 |

|

釋義:

|

|

| 四縣音 |

|

| 海陸音 |

|

| 大埔音 |

|

| 饒平音 |

|

| 詔安音 |

|

| 南四縣 |

|

釋義:

|

|

| 四縣音 |

|

| 海陸音 |

|

| 大埔音 |

|

| 饒平音 |

|

| 詔安音 |

|

| 南四縣 |

|

釋義:

|

|

| 詞條來源: | 教育部臺灣客語辭典_下 |

| 授權資訊: | 資料採「 創用CC-姓名標示-非商業性-禁止改作 臺灣3.0版授權條款」釋出 |

教育部臺灣台語常用詞辭典

| 音讀: |

ē

|

解釋:

|

|

| 音讀: |

hā

|

解釋:

|

|

| 音讀: |

hē

|

解釋:

|

|

| 音讀: | e |

| 詞條來源: | 教育部臺灣台語常用詞辭典_下 |

| 授權資訊: | 資料採「 創用CC-姓名標示- 禁止改作 臺灣3.0版授權條款」釋出 |

教育部異體字字典

|

1. 低處、底部。與「上」相對。如:「底下」。《說文解字.上部》:「下,底也。」《孟子.梁惠王上》:「猶水之就下。」清.李漁《閒情偶寄.卷一○.器玩部.椅杌》:「焚此香也,自下而升者,能使氤氳透骨。」 2. 內、裡面。如:「意下如何?」《五代史平話.梁史.卷上》:「心下快活,思量這人也是個好漢,未免出來與他廝見。」《紅樓夢》第三回:「雨村辭了賈政,擇日到任去了,不在話下。」 3. 指地。《書經.太甲上》:「先王顧諟天之明命,以承上下神祇。」 4. 稱隸屬於人,地位較低者。如:「屬下」。三國魏.曹冏〈六代論〉:「建置不久,則輕下慢上。」《鏡花緣》第六回:「該仙子何以迫不及待,並不奏聞請旨,任聽部下逞豔於非時之候,獻媚於世主之前,致令時序顛倒,駭人聽聞。」 5. 臣下、百姓。《書經.益稷》:「洪水滔天,浩浩懷山襄陵,下民昏墊。」《左傳.昭公十八年》:「於是乎下陵上替,能無亂乎?」三國魏.曹植〈與楊德祖書〉:「猶庶幾戮力上國,流惠下民,建永世之業,留金石之功。」 6. 身份微賤。《史記.卷一○七.魏其武安侯列傳》:「稠人廣眾,薦寵下輩。」《紅樓夢》第五回:「而且寶釵行為豁達,隨分從時,不比黛玉孤高自許,目無下塵,故比黛玉大得下人之心。」 7. 等級低。如:「下級」。《新唐書.卷一六六.列傳.杜佑》:「最下策為浪戰,不計地勢、不審攻守是也。」元.鄭廷玉《金鳳釵》第二折:「萬般皆下品,惟有讀書高。」 8. 自高至低、降落。如:「下雨」、「下樓」、「順流而下」。晉.左思〈招隱詩〉二首之二:「經始東山廬,果下自成榛。」唐.李白〈廬山瀑布水〉詩二首之二:「飛流直下三千尺,疑是銀河落九天。」 9. 降低身份。《論語.公冶長》:「子曰:『敏而好學,不恥下問,是以謂之文也。』」《新唐書.卷八三.諸帝公主列傳.世祖一女》:「同安公主,高祖同母媦也。下嫁隋州刺吏王裕。」 10. 輕視。宋.蘇軾〈劉愷丁鴻孰賢論〉:「此范氏之所以賢鴻而下愷也。」 11. 往、至。如:「下田耕種」。唐.李白〈黃鶴樓送孟浩然之廣陵〉詩:「故人西辭黃鶴樓,煙花三月下揚州。」《文明小史》第三九回:「逢之果然親自下鄉,找著他的佃戶要他還租。」 12. 攻克。如:「連下三城」。《史記.卷八○.列傳.樂毅》:「齊城不下者,兩城耳。」《三國演義》第一二回:「可引得勝之兵攻之,一鼓可下。」 13. 頒布、傳達。如:「下詔」。《漢書.卷四.文帝紀》:「吾詔書數下,歲勸民種樹。」《三國演義》第一五回:「即下令於各門燃火,虛張旗號,設為疑兵,連夜撤圍南去。」 14. 投送、交付。如:「下狀」、「下書人」。《漢書.卷四三.酈陸朱劉叔孫傳.朱建》:「人或毀辟陽侯,惠帝大怒,下吏,欲誅之。」《三國演義》第一一二回:「次日又令人下戰書,責以失期之罪。」 15. 放入、投入。如:「下麵」。《三國演義》第二三回:「量汝是個醫人,安敢下毒害我?必有人唆使你來。你說出那人,我便饒你。」《文明小史》第一三回:「如果是送銀子來的,叫他帶回去,說我不等著他這錢買米下鍋。」 16. 進入。元.鄭廷玉《楚昭公》第三折:「風浪越大了!船兒又小,渰上水來了也,不著親的快請一個下水去,纔救的一船人性命。」《文明小史》第四九回:「勞航芥半瓶白蘭地剛剛下肚,喝得有些糊里糊塗的到了洋務局。」 17. 住宿、留宿。元.王實甫《西廂記.第一本.第一折》:「官人要下呵,俺這裡有乾淨的店。」清.孔尚任《桃花扇》第八齣:「我二人不回寓,就下榻此間了。」 18. 拆卸、除去。如:「下貨」。《儒林外史》第一六回:「過三日再不出,叫人來摘門下瓦。」 19. 結束、離退。如:「下班」、「下臺」。《紅樓夢》第四一回:「寶玉因下席過來向黛玉笑道:『你瞧瞧劉姥姥的樣子。』」 20. 從事、使用。如:「下筆如有神」。《三國演義》第七五回:「佗乃下刀,割開皮肉,直至於骨,骨上已青,佗用刀刮骨,悉悉有聲。」《紅樓夢》第四回:「寶釵日與黛玉迎春姊妹等一處,或看書下棋,或做針黹,倒也十分樂業。」 21. 謙抑、謙讓。如:「禮賢下士」。《三國志.卷五八.吳書.陸遜傳》:「臣雖駑懦,竊慕相如,寇恂相下之義,以濟國事。」漢.司馬遷〈報任少卿書〉:「自守奇士,事親孝,與士信,臨財廉,取與義,分別有讓,恭儉下人,常思奮不顧身以徇國家之急。」 22. 自謙之詞。如:「下懷」、「下愚」。《儀禮.士相見禮》:「凡自稱於君,士大夫則曰下臣。」《儒林外史》第一回:「而今皇恩授他咨議參軍之職,下官特地捧詔而來。」 23. 生、生產。如:「母雞下蛋」。 24. 做出某種說明、決定。如:「下定義」、「下結論」。 25. 低於、少於。《漢書.卷二四.食貨志上》:「今農夫五口之家,其服役者不下二人。」宋.無名氏《李師師外傳》:「又賜李姥大府錢萬緡,計前後賜金銀錢、繒帛、器用、食物等,不下十萬。」 26. 在某個期間或時節。如:「目下」、「年下」。《紅樓夢》第三一回:「大節下怎麼好好的哭起來?難道是為爭粽子吃,爭惱了不成?」《老殘遊記》第三回:「兩邊字畫多半是時下名人的筆墨。只有中間掛著一幅中堂,只畫了一個人。」 27. 表時間或次序在後。如:「下半年」、「下冊」。《商君書.開塞》:「上不及虞夏之時,而下不修湯武。」《兒女英雄傳》第三三回:「安老爺且不望下文,倒遞結張老爺看。」 28. 表示一定範圍或某方面。《清平山堂話本.柳耆卿詩酒翫江樓記》:「兩下相思不相見,知他相會是何年。」《二刻拍案驚奇》卷三九:「其家乃是個貧人,房內止有一張大幾,四下一看,別無長物。」 29. 量詞。計算動作次數之單位。如:「五十下伏地挺身」。《五代史平話.周史.卷上》:「郭威脫了衣服,令軍人將他背脊上打了三十下背花,星夜走過秀容縣北契丹寨上詐降。」《紅樓夢》第四七回:「用拳頭向他身上擂了幾下。」 30. 助詞,置於動詞之後: ⑴表示動作完成或結束。如:「躺下」、「立下決心」。《初刻拍案驚奇》卷一二:「走到一個酒館中,蔣生揀個僻淨樓房與他住下了。」《花月痕》第二八回:「可憐秋痕這兩日,正為癡珠和他媽力爭上流時候,那裡曉得半天打下這個霹靂。」 ⑵表動作之方向。如:「掉下去」。《精忠岳傳》第三二回:「立起身來,踉踉蹌蹌,走下大堂。」 ⑶表示容納。如:「坐得下」、「情人眼裡容不下一粒沙子。」

|

|

| 注音: | ㄒㄧㄚˋ |

| 資料來源: | 教育部異體字字典_下 |

| 授權資訊: | 創用CC-姓名標示-非商業性-禁止改作臺灣3.0版授權條款 |

貓頭鷹博士